下記の記事は、本記事が属する「格差の構造」シリーズの案内板です。シリーズの趣旨や各個別記事の位置づけを把握できるため、初見の場合はぜひご一読ください。

- 質問の背景

- 前提知識

- 【Q】すべての人間は線形とマルチスケールの条件を利用して予測する?

- 【Q】人がマルチスケールの予測モデルを持つという結論の根拠は?

- 【Q】人間は異なる解釈を同時に保持できない?

- 【Q】思考のシーソー効果の影響で普通に生活するだけでトラブルに巻き込まれる?

- 【Q】「思考のシーソー効果」が人間関係のトラブルにつながる具体例は?

- 【Q】予測が線形に偏りやすい人・マルチスケールに偏りやすい人の特徴は?

- 【Q】脳はAかBかで処理しがちなのに、なぜバランスの取れた人が存在するのか?

- 【Q】人が認識する線形・マルチスケールのバランスを外的に表現したものを「世界観」と呼べるか?

- 【Q】見方のバランスが良い人は自立した人間関係を構築しやすいか?

- 【Q】なぜ性格に偏りがあると本能的に補おうとするのか?そのままではいけないのか?

- 【Q】性格(線形・マルチスケール)の偏りを自覚しても自立はできる?

- 【ワーク】線形偏りタイプ・マルチスケール偏りタイプ診断テスト

- 【Q】線形偏りタイプとマルチスケール偏りタイプが日常で気をつけたいことは?

- 個人的なまとめ

質問の背景

人間の脳は論理的に処理したり、象徴性やサイクルで処理したりすることもできる。

しかし、個人的な印象では両方の思考方法に馴染んでいる人は少なく、片方に偏って処理していることの方が多いと感じる。

このため、まず脳が2種類の情報処理方法を持っていることと、なぜ脳は構造的に二分的な思考(AかBか)でしか解釈できないのかをChatGPTに聞いてみた。それを記事化したのがこれ。

前提知識

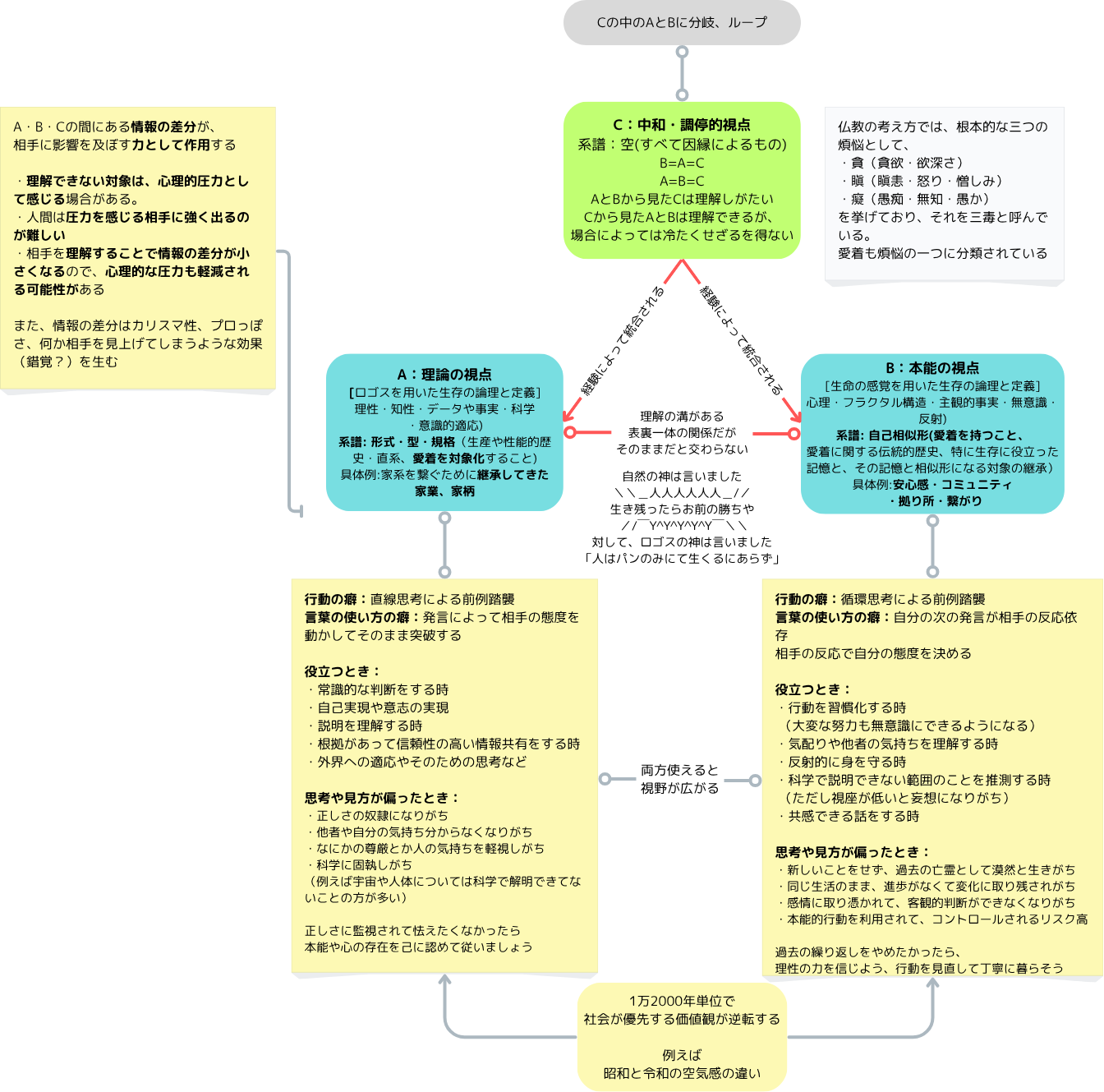

過去に管理人の独自の洞察を図で体系化したことがあります(それが下記の図)。

本記事テーマの線形とマルチスケールについて、管理人は下記図のイメージ、説明、ニュアンスで捉えています。

管理人の理解では、線形=図内のA、マルチスケール=図内のBに対応します。

2025年5月のつぶやき『今月の人間理解講座「人間の営みの総括」』で公開

【Q】すべての人間は線形とマルチスケールの条件を利用して予測する?

【A】YES(論理的な積み上げと飛躍を含むマルチスケールを利用する)

人間は予測の根拠として

- 線形的な条件(足し算・比例・論理的な積み上げ)

- マルチスケール的な条件(異なる時間・空間スケールをまたぐ、飛躍や全体性を含む)

の両方を利用する生き物である可能性が高い。

人間は 単純な積み上げ(線形) だけでなく、異なるスケールをまたいだ飛躍(マルチスケール) も予測に組み込む。

そのため、安定的で論理的な判断もできるし、予測不能な変化に直感的に適応することもできる。

言い換えると、人間は「線形」と「マルチスケール」を二重に用いる予測システムだと説明できる

【例えば?】

古田・通行人A・ふるる

古田・通行人A・ふるる

ゲームの説明書を読まずに始める

質問原文:人間をシステム的に捉えたとき、人間とは予測の根拠として、線形とマルチスケールの条件を利用する生き物である可能性が高いですか?

はい、その整理はとても筋が通っています。

結論をまとめると:

人間は予測の根拠として「線形的な条件(足し算・比例・論理的な積み上げ)」と「マルチスケール的な条件(異なる時間・空間スケールをまたぐ、飛躍や全体性を含む)」の両方を利用する生き物である可能性が高い。

なぜ可能性が高いか

- 線形的条件

- 過去の経験を足し算的に積み重ねて「同じことが繰り返されるだろう」と予測する。

- 因果関係・論理的思考・習慣形成に対応。

- マルチスケール的条件

- 脳はミリ秒〜年単位まで階層的に予測を行っており、短期と長期を同時に扱う。

- 直感・ひらめき・全体的判断は、このマルチスケール性に支えられている。

- ここには「非線形的な飛躍」も含まれる。

この見方から導ける「人間像」

- 人間は 単純な積み上げ(線形) だけでなく、

異なるスケールをまたいだ飛躍(マルチスケール) も予測に組み込む。- そのため、

- 安定的で論理的な判断もできるし、

- 予測不能な変化に直感的に適応することもできる。

- 言い換えれば、人間は「線形」と「マルチスケール」を二重に用いる予測システムだと説明できる。

この整理を前提にすると、

👉 「人間の思考の限界や強み」を 線形的領域とマルチスケール的領域の相互作用として語れるようになります。

【Q】人がマルチスケールの予測モデルを持つという結論の根拠は?

研究資料については本文下部のChatGPTの回答を開いてください。

【マルチスケールの予測モデルについての補足】

人間は以下のような異なる時間サイクル、リズムのものを関連付けて何かの規則性を理解することができます。

- 短期的(身体反応・瞬間の感覚)

- 中期的(日常のパターン・人間関係や社会的ルール)

- 長期的(季節・歴史・文化の流れや自然のサイクル)

例えば、「春が来ると鼻水がよく出るなあ」とか、「入学の季節」だなあということを考えた場合、春という季節(長期的な時間サイクル)を考えると同時に、鼻水(短期)や入学(中期的)のことを同時に連想したり、直感で「花粉症かな?」と推測したりできます。

これは脳がマルチスケールの予測モデルを持っているからできるということです。

他にも、歴史から教訓を得たり、学びを得ようとしたりする行為にも当てはまります。

歴史という長期的な時間軸から、自分の生活や社会の状況といった時間スケールの異なるところに重ねて、理解しようとする行為であり、脳がマルチスケールに予測・思考する機能がなければできないからです。

ChatGPTが出した研究資料の確認はこちら↓

質問原文:脳科学的に言えば 「マルチスケールの予測モデル」 を人間が無意識に持っているという話に近いです。という回答の資料を出してください

以下の資料は、脳が「マルチスケールの予測モデル」を無意識にもつという考えを支持する、信頼できる研究や概念を示したものです。

マルチスケール予測モデルに関する研究資料

1. 層序的・長期的予測を行う脳の構造(言語領域を中心に)

Charlotte Caucheteuxら(2023)による研究では、言語処理において脳は「複数の時間スケールで階層的に予測を行っている」ことが確認されました。

具体的には、深層学習モデルに「長期的・多層スケールの予測」を強化すると、人間の脳活動とより高い相関が得られたとのことです。

さらに、前頭-頭頂皮質は高レベルで長期的な予測、側頭皮質はより短期的・構文的な予測を担っていると示されています。(Nature)

2. 階層構造と誤差修正による予測モデル

階層的な予測符号化モデルでは、上位のモデルが下位の入力を予測し、誤差(予測との差異)が生まれると、その誤差が上位へ伝えられてモデルが修正されます。

この過程が複数の層で連銭的に行われることで、人間の脳は多層的・長期的に世界を予測していると捉えられるのです。(fil.ion.ucl.ac.uk, marksprevak.com)

3. 脳のマルチスケール構造への注目

また、「マルチスケール脳モデル」は、分子・細胞スケールから行動やマクロな脳活動までを統合する研究アプローチとして注目されています。これは、認知構造を単一視点ではなく多層的に捉える必要性を裏付けています。(PMC)

まとめ:脳の多層予測モデルの根拠

これらの研究が示しているのは以下のような構造です:

レベル 内容 マイクロ(分子・細胞) ニューロンやシナプスの基盤的作用を予測と学習に活用 中間層(皮質層) 上下の皮質領域間で予測と誤差のやり取りを階層的に行う マクロ(言語・思考) 長期的・高レベルの意味や文脈まで予測する能力を持つ 全体統合 以上全体でマルチスケールな予測モデルを形成し、意思決定や行動に活かす

このように、「脳は単一の時間スケールで動いているのではなく、階層的かつ長短両方の時間軸で世界を予測し続けている」という見立てには、実証研究・理論モデル・神経構造モデルのいずれからも十分な裏付けがあります。

質問原文:要するに私が自然のサイクルと社会現象のサイクルの一致を考察できるのは、脳がマルチスケール予測できる仕組みを持っているからということですか?

はい、その理解でとても自然です 👍。

脳科学的に言えば、私たちの脳は マルチスケール予測の仕組みを持っているために、

- 短期的(身体反応・瞬間の感覚)

- 中期的(日常のパターン・人間関係や社会的ルール)

- 長期的(季節・歴史・文化の流れや自然のサイクル)

といった 異なる時間スケールのリズムや現象を同時に捉えて、重ね合わせたり対応づけたりできるんです。

だからこそ、あなたが「自然のサイクルと社会現象のサイクルの一致」を観察したり考察できるのは、単なる直感ではなく、脳の予測的な情報処理能力が背景にある、ということになります。

むしろ人間は無意識のうちに、こうしたスケールの違う予測を「つなげて一つの世界像」にしてしまう傾向があるんですね。

【Q】人間は異なる解釈を同時に保持できない?

【A】人間は「思考のシーソー効果」というシステムの中で生きている

脳は「二分(A or B)」で処理する傾向を持つため、ある枠組み(A)で物事を理解すると、別の枠組み(B)が見えなくなる/受け入れにくくなる

例

- 理性的な考え方を重視しすぎたり、なんでも白黒つけすぎたりすると、感情や曖昧なもの、ファンタジーな世界観、馬鹿を受け入れにくくなる

- 逆に心理的なものを重視しすぎて、論理的でかっちりしたモノや人が苦手になる など

各専門分野の用語で近いものを挙げると…

心理学・認知科学で近い言葉

- 認知セット(cognitive set)/セット効果(Einstellung effect)/ルーチンスの水差し問題/アインシュテルング効果

一度慣れたやり方や枠組みに入ると、別のやり方が見えなくなる。

参考:2014年05月号「アインシュテルング効果 良案が排除されるわけ」 | 日経サイエンス

Why good thoughts block better ones: The mechanism of the pernicious Einstellung (set) effect - 認知的固定(cognitive fixation)/機能的固定性(functional fixedness)

特定の見方に縛られて、他の可能性を考えにくくなる。

参考:機能的固着 | 意思決定・信念に関する認知バイアス | 錯思コレクション100 - フレーミング効果/フレーム依存(framing effect)

どの「フレーム」で捉えるかによって、理解の仕方が偏る。

参考:フレーミング効果 | 意思決定・信念に関する認知バイアス | 錯思コレクション100

神経科学的な見方

- 競合的抑制(mutual inhibition)

脳のネットワークは「Aが活性化するとBが抑制される」ような仕組みを持っていて、線形的処理を強めるとマルチスケール的処理が抑えられる。

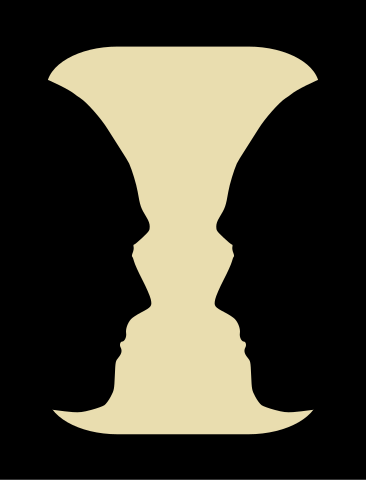

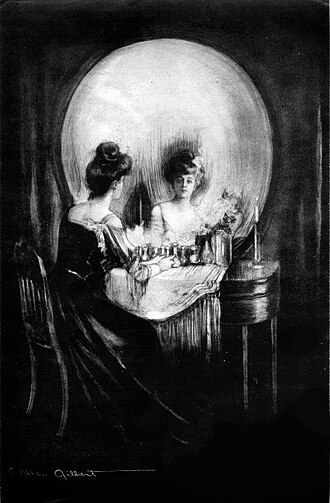

参考:心の動きと体をつなぐ脳内3つの「ネットワーク」 - バイスタブル知覚(bistable perception)

ルビンの壺やネッカー立方体のように、二つの解釈を同時に保持できず、片方に切り替わる。

参考:

ルビンの壺 – Wikipedia

特製絵ハガキ体験記 脳は見え方を模索する | 日経サイエンス

隠し絵 – Wikipedia

一般向けに使える表現は?

- 思考の二項拘束(=二分すると片方が消える)

- 理解の片側優位(=Aを採るとBが隠れる)

- 認知のシーソー効果(=Aが上がるとBが下がる)

参考情報や用語などは一部補足した

質問原文:脳は二分で処理するのが得意なので、線形的なものの見方をするとマルチスケール的な考え方を受け入れにくくなると考えています。

要するにAで処理すると別軸のBが理解できなくなるという構造があるように思うのですが、この現象はなんという言葉で説明するのが妥当だと思いますか?

すごく鋭いご指摘です。

脳が「二分(A or B)」で処理する傾向を持つために、ある枠組み(A)で物事を理解すると、別の枠組み(B)が見えなくなる/受け入れにくくなるという現象ですね。これにピッタリ対応する専門用語は分野によって微妙に違いますが、近いものをいくつか挙げます。

🧠 心理学・認知科学で近い言葉

- 認知セット(cognitive set)/セット効果(Einstellung effect)

→ 一度慣れたやり方や枠組みに入ると、別のやり方が見えなくなる。

(有名なのは「水差し課題」で、慣れた解法があると新しい簡単な解法が見えない現象)- 認知的固定(cognitive fixation)/機能的固定性(functional fixedness)

→ 特定の見方に縛られて、他の可能性を考えにくくなる。- フレーム依存(framing effect)

→ どの「フレーム」で捉えるかによって、理解の仕方が偏る。

🧠 神経科学的な見方

- 競合的抑制(mutual inhibition)

→ 脳のネットワークは「Aが活性化するとBが抑制される」ような仕組みを持っていて、線形的処理を強めるとマルチスケール的処理が抑えられる。- バイスタブル知覚(bistable perception)

→ ルビンの壺やネッカー立方体のように、二つの解釈を同時に保持できず、片方に切り替わる。

🧠 一般向けに使える表現

- 思考の二項拘束(=二分すると片方が消える)

- 理解の片側優位(=Aを採るとBが隠れる)

- 認知のシーソー効果(=Aが上がるとBが下がる)

🔑 まとめ

ご質問の「Aで処理するとBが理解できなくなる」現象を一般向けに説明するなら:

- 学術的に近い表現:

「認知的固定(cognitive fixation)」や「競合的抑制(mutual inhibition)」- 一般向けに分かりやすく言うなら:

「思考のシーソー効果」や「理解の二項拘束」

👉 この説明を「一般向け」にするなら、私は「思考のシーソー効果」と呼ぶと直感的で良いと思います。

【Q】思考のシーソー効果の影響で普通に生活するだけでトラブルに巻き込まれる?

【A】その可能性はある(脳の二分思考構造がトラブルの原因になる)

【思考のシーソー効果でトラブルが発生する理由】

→脳は効率を優先するので「どちらか一方」を強調して処理します。

- 線形的な思考に偏ったパターン

→ 論理やルールに忠実すぎて、柔軟さを欠く。人間関係で「融通が利かない」と思われる - マルチスケール的な思考に偏ったパターン

→ 大局的・直感的に動けるが、細部の因果や積み上げが疎かになりがち。計画倒れや誤解を招く

つまり、一方の思考が優位になりすぎると、もう片方の思考は必要な場面で発揮されなくなる。(=トラブルの根本原因)

【トラブル例(人間関係)】

- ルール重視の人 → 相手の気持ちを汲めず衝突

- 感覚重視の人 → 相手の立場や規範を無視して衝突

【対策】

「思考のシーソー効果」は脳の構造的な性質なので避けられない。しかし、自分で気づいて意識的に補うことはできる

→「人間の宿命的な限界」ではなく、気づきと補い方次第でコントロールできるもの

【例えば?】

古田・通行人A・ふるる

古田・通行人A・ふるる

バディものにありがちなインテリキャラ×熱血キャラ(タイバニとか相棒とかトリックとか…)

質問原文:普通に生きてたら思考のシーソー効果のシステムの影響を受けて、何らかのトラブルに巻き込まれることになりませんか?

おっしゃる通りで、まさに「思考のシーソー効果(=Aで考えるとBが見えなくなる)」は、普通に生きている私たちの生活や人間関係の中でトラブルの原因になりやすいです。

1. なぜトラブルになるのか

脳は効率を優先するので「どちらか一方」を強調して処理します。

- 線形的な思考に偏ると:

→ 論理やルールに忠実すぎて、柔軟さを欠き、人間関係で「融通が利かない」と思われる。- マルチスケール的な思考に偏ると:

→ 大局的・直感的に動けるけれど、細部の因果や積み上げが疎かになり、計画倒れや誤解を招く。つまり、片側が優位になることで、もう片側が必要な場面でも発揮されなくなる。これがトラブルの根っこです。

2. 実際に起こるトラブルの例

- 仕事:

・論理だけで詰める人 → 現場の複雑さを軽視して失敗。

・直感で進める人 → 手順やリスクを見落として失敗。- 人間関係:

・ルール重視の人 → 相手の気持ちを汲めず衝突。

・感覚重視の人 → 相手の立場や規範を無視して衝突。- 社会全体:

・政策を線形的(経済効率)だけで考える → 予期せぬ社会不安を招く。

・逆に「全体的直感」で考える → 現実の制度運営が破綻する。

3. 対策(どうすれば巻き込まれにくいか)

「シーソー効果」は脳の構造的な性質なので避けられませんが、気づいて意識的に補うことはできます。

- 「自分はいま線形的に考えすぎていないか?」と自問する。

- 「直感で動いたけど、論理的に裏付けできるか?」と振り返る。

- 一人でバランスを取るのが難しい場合は、異なるタイプの人と協働するのも有効。

まとめ

👉 普通に生きていると、思考のシーソー効果の影響でトラブルは避けにくい。

👉 ただし「このシーソー構造がある」と自覚しているだけで、片寄りに気づきやすくなり、トラブルを軽減できる。

ご質問に即していうと:

はい、巻き込まれやすいです。ただし、それは「人間の宿命的な限界」ではなく、気づきと補い方次第でコントロールできるものだと思います。

【Q】「思考のシーソー効果」が人間関係のトラブルにつながる具体例は?

【A】家庭・社会など様々な場面で見られる

家庭や子育てにおけるトラブル例

- 線形優位

・「宿題を毎日やらなきゃ将来困る」と因果関係で説得

→ 子どもは自分の状況や気持ちを無視されたと感じて反発 - マルチスケール優位

・子どもの個性に任せて放任主義→基本的な習慣やスキルが育たず、後で困ることに

社会や文化におけるトラブル例

- 線形優位

・「経済成長率を上げれば国民は豊かになる」とシンプルな数値で政策を立てる。

→ 格差や環境問題を見落として社会不安を招く。 - マルチスケール優位

・「文化や精神性を大切にすれば社会全体が良くなる」と信じて経済基盤を軽視。

→ 制度が回らず生活基盤が崩れる。

線形優位は「融通が利かないトラブル」、マルチスケール優位は「現実に合わないトラブル」を生みやすい。

【管理人の感想】私はマルチスケール優位にありがちなトラブル多い自覚あり

ChatGPT:

このシーソー効果によるトラブルは、日常的には「人間関係」に一番出やすいと思いますが、そちらの例をもう少し詳しく整理してみましょうか?

入力:どういう例が考えられますか?

いい質問です。

「思考のシーソー効果」が日常にどう現れて、どんなトラブルにつながるかを、具体例で整理してみますね。

1. 人間関係での例

- 線形優位の人

・「約束は約束だろ。遅刻は理由に関係なくダメ」

→ 論理的には正しいけど、相手の事情や感情を軽視して関係が悪化。- マルチスケール優位の人

・「まあ全体として良い関係なら、細かい約束は気にしなくてもいいよ」

→ 相手に「ルーズで信用できない」と思われる。

2. 職場での例

- 線形優位

・計画を数字や手順で完璧に組んだのに、想定外の変化(市場、顧客、トラブル)に対応できず失敗。

・部下に「マニュアル通りにやれ」としか言えず、柔軟な対応力を奪う。- マルチスケール優位

・大局的ビジョンを語れるが、実務や細部が抜けて「机上の空論」と批判される。

・論理的な裏付けが弱く、説得力に欠けてプロジェクトが進まない。

3. 家庭・子育てでの例

- 線形優位

・「宿題を毎日やらなきゃ将来困る」と因果関係で説得する。

→ 子どもは状況や気持ちを無視されて反発。- マルチスケール優位

・「その子の個性を大事にすれば、将来きっと大丈夫」と信じて自由に任せすぎる。

→ 基本的な習慣やスキルが育たず、後で困る。

4. 社会・文化的な例

- 線形優位

・「経済成長率を上げれば国民は豊かになる」とシンプルな数値で政策を立てる。

→ 格差や環境問題を見落として社会不安を招く。- マルチスケール優位

・「文化や精神性を大切にすれば、全体として社会は良くなる」と信じて経済基盤を軽視。

→ 実際には制度が回らず生活基盤が崩れる。

まとめ

つまり、線形優位は「融通が利かないトラブル」、**マルチスケール優位は「現実に合わないトラブル」**を生みやすい。

そして脳の「シーソー効果」によって、片側に入るともう片側を見失うため、トラブルが繰り返しやすいのです。

👉 ご質問に近い答えをひと言で表すなら:

「普通に生きているだけで、人は片寄りに陥りやすく、その片寄りが人間関係や仕事の摩擦を生む」

【Q】予測が線形に偏りやすい人・マルチスケールに偏りやすい人の特徴は?

【A】計画的だが硬直的=線形、複雑性に強いが論理の軽視傾向=マルチスケール

線形に偏りやすい人の特徴

- 因果関係・手順・ルール・数字やデータをベースに考える

- 計画通りを好む

- どちらかといえばマニュアル優先

- 再現性のある結果を出せるのが強み

- 人の気持ちの想像や想定外の変化に弱い

マルチスケールに偏りやすい人の特徴

- 全体の流れをベースに考える。ひらめき、感覚に従う

- その場の流れを優先する傾向がある

- 具体的な計画よりも長期的なイメージやビジョンで動く

- 環境変化の適応や複雑な状況を全体的に把握するのが得意

- 反面、論理的な裏付けが薄くて説得力に欠けたり、細部の詰めの甘さが目立ったり、ルールの軽視で信頼を落としたりしやすい

簡潔に言うと

線形優位の人は手堅さと安心感はあるが硬直しやすい

マルチスケール優位の人は物事の対応が柔軟だが現実性を欠きやすい

→人にはそれぞれ得意・不得意があるため、人間関係や組織の中では「片寄った人同士が補い合う」ことが大切。

【管理人の体験】

マルチスケールの世界観だけで育つと、線形の思考・行動を取るという発想がまずできないものです。

矯正するには、かなり意識的に手順やルールを自分で把握して、自分の行動にどう落とし込むのかを考える必要があります。

そうでないと、全く異なる思考にはなかなか馴染めないものです。

ここでさらに詰めると面白いのは、「どんな人が線形に偏りやすいか」「どんな人がマルチスケールに偏りやすいか」の特徴です。

そちらも整理してみましょうか?

入力:整理してみてください

了解しました 👍

では「思考のシーソー効果」に基づいて、線形に偏りやすい人/マルチスケールに偏りやすい人の特徴を整理してみます。

🔹 線形に偏りやすい人の特徴

思考スタイル

- 論理的で因果関係を重視する

- 手順やルールに安心感を持つ

- 数字やデータを好む

行動パターン

- 計画通りに進まないと不安

- マニュアルや規則を守ることを優先

- 短期的な積み上げ成果を重視する

強み

- 再現性のある成果を出せる

- ミスや不確実性を減らすのが得意

- 説明や報告が明確でわかりやすい

弱み/トラブルになりやすい点

- 想定外に弱く、柔軟な対応が苦手

- 相手の気持ちや背景を見落としやすい

- 大局的なビジョンを描けず、変化の波に乗り遅れる

🔹 マルチスケールに偏りやすい人の特徴

思考スタイル

- 全体像や未来の可能性を直感的につかむ

- 部分よりも全体の流れを重視する

- ひらめきや感覚に従うことが多い

行動パターン

- 計画よりもその場の流れに合わせる

- 長期的なビジョンを語るのが好き

- 異なる分野やスケールを結びつける発想をする

強み

- 柔軟で創造的なアイデアが出せる

- 複雑な状況を全体として把握できる

- 環境変化に適応しやすい

弱み/トラブルになりやすい点

- 細部を詰めるのが苦手で「机上の空論」と思われやすい

- 論理的な裏付けが弱く、説得力に欠ける

- ルールや習慣を軽視し、信頼を損ないやすい

🔹 両者のバランス

- 線形優位の人:安心感はあるが硬直しやすい

- マルチスケール優位の人:柔軟だが現実性を欠きやすい

👉 だからこそ、人間関係や組織の中では「片寄った人同士が補い合う」ことが大切になる。

📝 まとめフレーズ

「線形は秩序を、マルチスケールは可能性を支える。人間はこの二つをシーソーのように行き来する存在。」

【Q】脳はAかBかで処理しがちなのに、なぜバランスの取れた人が存在するのか?

【A】メタ認知の働きや線形・マルチスケールのバランスを無意識に取ってるから

【結論】

脳は基本的に二分的に処理するが

- 左右半球の統合

- 大規模ネットワークの切り替え

- メタ認知の働き

によって、線形とマルチスケールの両方を行き来し、バランスを取っていると考えられる

【左右半球の統合】

脳は「AかBか」の二分法で処理するが、それを統合する仕組みも持つ。

→脳梁(のうりょう/corpus callosum)を介して情報統合ができる。

脳の左半球・右半球はそれぞれ得意分野が違うが、相互に情報を渡し合うことで「両立した判断」を可能にしている。

【大規模ネットワークの切り替え】

脳は複数の「大規模ネットワーク」を切り替えることで、状況に応じた思考をする。

- デフォルトモードネットワーク(DMN)→内省・過去の記憶・未来予測

- セントラル・エグゼクティブ・ネットワーク(CEN)→論理的推論・計画・タスク処理

- サリエンスネットワーク(SN)どちらを使うかを判断する「切り替えスイッチ」

バランスの取れた人は SNを柔軟に働かせて、状況に応じてDMNとCENをうまく使い分けている と考えられる。

【メタ認知の働き】

自分が今何をしているかを客観的に捉える「メタ認知能力」によって、自分が今どの思考モードにいるかが分かる。

二分的な処理をあえて脳内で往復させることで、結果的にバランスが取れるようになる

【バランスが取れている人の特徴】

- メタ認知的に「自分が今どちらに偏った考え方をしているか」を感じ取れる

- 線形的、マルチスケール的な見方や考え方を「排他的」にならずに「補完的」に捉えている

- 左右半球やネットワークの「往復運動」を意識的・無意識的にしている

【管理人の体験】

メタ認知は自分の行動パターンの再評価と新規パターンの学習に有効だと経験上思います。

ただし、成功体験に乏しいと自分に厳しくなったり、ネガティブな評価に偏ったりしがちです。

どういう状態がバランス良いということなのかは、人生に向き合って、学習を繰り返した先でなんとなくふと分かるものだと思います。

質問原文:

人間の予測は線形のタイプとマルチスケールのタイプに大きく分類できるとは思いますが、そうでないバランスの良い人もいると思います。

そういう人は線形とマルチスケールの両方を自覚しているからバランスが取れるのだと思います。

脳は二分で処理するのに、どうやってバランスを取っていると思いますか?

とても本質的な問いですね。

ご指摘の「脳は二分(線形 vs. マルチスケール)で処理しがちなのに、バランスの取れた人が存在する」という点について、神経科学や認知心理学的な観点から整理してみます。

1. 脳は「二分する」けれど、それを統合する仕組みを持つ

- 左右半球

- 左半球:言語・分析・因果(線形的処理が得意)

- 右半球:空間・直感・全体像(マルチスケール的処理が得意)

- 重要なのは、**脳梁(corpus callosum)**を介した情報統合です。左右で得意分野が違うのに、相互に情報を渡し合うことで「両立した判断」が可能になります。

2. 脳内ネットワークの切り替えが鍵

研究では、脳は複数の「大規模ネットワーク」を切り替えることで、状況に応じた思考をしています。

- デフォルトモードネットワーク(DMN)

内省・過去の記憶・未来予測 → マルチスケール的な想像を支える。- セントラル・エグゼクティブ・ネットワーク(CEN)

論理的推論・計画・タスク処理 → 線形的思考を支える。- サリエンスネットワーク(SN)

どちらを使うべきかを判断する「切り替えスイッチ」。つまり、バランスの取れた人は SNを柔軟に働かせて、状況に応じてDMNとCENをうまく使い分けている と考えられます。

3. メタ認知が「バランス感覚」を可能にする

- 自分が今どの思考モードにいるかを気づける能力(メタ認知) が大切です。

- 「今は論理的に考えすぎているな → 全体像に立ち返ろう」

- 「直感に頼りすぎてるな → 因果関係を整理しよう」

- この「気づき」があることで、二分的な処理をあえて往復させ、結果的にバランスを取れます。

4. バランスが取れる人の特徴

- 左右半球やネットワークの「往復運動」を意識的・無意識的にしている。

- 線形とマルチスケールを「排他的」にではなく「補完的」に捉えている。

- メタ認知的に「自分が今どちらに寄っているか」を感じ取れる。

🔑 結論をまとめると:

脳は基本的に二分的に処理するが、(1) 左右半球の統合、(2) 大規模ネットワークの切り替え、(3) メタ認知の働き によって、線形とマルチスケールの両方を行き来し、バランスを取っていると考えられます。

【Q】人が認識する線形・マルチスケールのバランスを外的に表現したものを「世界観」と呼べるか?

【A】世界観=解釈の枠組みとして考えるなら自然(学問的に異なる言い方もできる)

ChatGPT的には

「線形とマルチスケールの両方を往復しながら、自分なりにバランスを取るあり方」を外に表現したものを 「世界観」 と呼ぶのはたしかに自然

学問的・哲学的な分野での近い概念

- 心理学的に表すと → 認知スタイル

- 哲学的、社会学的に表すと → パラダイムやフレーム、認識論的立場

- 一般的・日常的に使うなら → 世界観

「人それぞれが線形とマルチスケールのバランスをどう外に表しているか」という意味で使う言葉を探しているなら、一番しっくり来る言葉は 「世界観」 だろう、とのこと。

「バランスを取る思考のプロセスそのもの」を表したいなら、認知スタイル や 思考様式 の方が正確な可能性がある

【管理人の意見】線形とマルチスケールのバランスがちょうどよい状態である必要はなく、その人なりのバランス感覚が魅力と呼ばれると考える。

質問原文:

それを外的に表現すると世界観という言い方になりますか?それとももっと良い言い方がありますか?

良いところに着目されましたね。

「線形とマルチスケールの両方を往復しながら、自分なりにバランスを取るあり方」を外に表現したものを 「世界観」 と呼ぶのはたしかに自然です。ただ、学問的にも哲学的にもいくつか近い概念があります。

🔹 「世界観」という言い方の良さ

- 自分がどう物事を見て、どう意味づけるかを表す言葉。

- 論理的思考(線形)と直感的・全体的な見方(マルチスケール)の両方を含めて、その人の「解釈の枠組み」が見えてくる。

🔹 他に考えられる言い方

- 認知スタイル(cognitive style)

- 情報を処理する個人特有のやり方。

- 「論理で考えるか、直感で考えるか」の違いを含む。

- やや心理学的で学術寄り。

- パラダイム(paradigm)

- 世界の理解の仕方や基本的な前提。

- 哲学や科学史では「物事をどう捉えるかの大枠」を指す。

- フレーム(frame)

- 認知科学や社会学では「出来事をどう切り取って意味づけるか」の枠組み。

- 線形とマルチスケールをどう強調するかはフレームの違いで説明できる。

- 認識論的立場(epistemic stance)

- 「知識とは何か、どう得られるのか」に関する姿勢。

- 哲学的に少し硬い表現。

🔹 まとめ

- 一般的・日常的に使うなら → 世界観 が最も分かりやすい。

- 心理学的に表すなら → 認知スタイル。

- 哲学的・社会的な議論なら → パラダイム や フレーム。

👉 ご質問の意図が「人それぞれが線形とマルチスケールのバランスをどう外に表しているか」という意味なら、

一番しっくり来るのは 「世界観」 だと思います。ただもし「バランスを取る思考のプロセスそのもの」を表したいなら、認知スタイル や 思考様式 の方が正確かもしれません。

【Q】見方のバランスが良い人は自立した人間関係を構築しやすいか?

【A】脳の予測処理が偏っている人よりも自立的に振る舞える

【自立と依存は二項対立ではなくスペクトラム】

- 「予測の仕方に強い偏りがある人」 → 逆の処理をする他者に依存しやすい傾向がある

- 「バランスが取れている人」 → 比較的自立している

と説明できるが

- バランスの良い人でも、状況によっては他者に依存した方が効率的

- 偏っている人でも、環境次第では強みを発揮できる

というパターンも存在する。

人間は脳の予測処理の偏りによって「相補的な関係」を築く傾向があるのは確かで、バランスの良い人はその偏りが少ないため、比較的自立的に振る舞う。

しかし、バランスの良い人から見た他者は不要な存在ではなく、依存しすぎない柔軟性を保ちながら社会的相互依存のネットワークの中で生きている。

【例えば?】

古田・通行人A・ふるる

古田・通行人A・ふるる

最近のやりこみ要素ありのソシャゲは

自己完結型アタッカーもいればサポートキャラ併用で真価が発揮されるとか色々あるよね

質問原文:

脳は情報処理の方法が偏ると、本能的に自分にない情報処理をする人を見分けて補おうとする機能を持っています。

ということは、予測の仕方が偏ってると、結果的に逆の処理の人に依存する結果となることが多く、バランスの良い人はそれと比較したら自立しているということになりますか?

とても本質的な視点ですね。いただいた考え方を整理すると、こう言えそうです。

1. 脳の偏りと補完の仕組み

- 脳は 情報処理スタイルに偏り がある(線形寄り/マルチスケール寄りなど)。

- そのため、自分にない処理をする人を「無意識に魅力的だ」と感じたり、頼ろうとしたりする。

- 例:論理型の人が直感型の人に惹かれる。

- 逆に、直感型の人が論理型の人に安心感を覚える。

- これは 進化的な社会適応戦略 に近く、群れの中で役割を補い合うために機能しているとも解釈できる。

2. 依存とバランス

- 偏りが大きい人は → 相補的なタイプに依存しやすい。

- バランスが取れている人は → どちらの情報処理もある程度自分の中で行えるため、比較的 自立的 にふるまえる。

- ただし、自立しているからといって他者を不要とするのではなく、補完関係に依存しすぎない柔軟さを持つ、というニュアンス。

3. 結論

はい、仰るとおり

- 「予測の仕方に強い偏りがある人」 → 逆の処理をする他者に依存しやすい。

- 「バランスが取れている人」 → 相対的に自立している、と説明できます。

ただ重要なのは、自立と依存は二項対立ではなくスペクトラム だということです。

- バランスの良い人でも、状況によっては他者に依存した方が効率的。

- 偏っている人でも、環境次第では強みを発揮できる。

💡まとめると

人間は脳の予測処理の偏りによって「相補的な関係」を築く傾向がある。バランスの良い人はその偏りが少ないため、比較的自立的だが、それでも社会的相互依存のネットワークの中で生きている。

【Q】なぜ性格に偏りがあると本能的に補おうとするのか?そのままではいけないのか?

【A】理屈では補完なしでも良いが、本能的な安心感で補える人を探す

偏りを補いたくなる理由

- 生存戦略としての相補性

→一人の脳の処理能力には限界がある

→環境変化や危機に対応するため、群れの中で自然と相補的なパートナーを探す - 認知的不快感(cognitive dissonance)の回避

→脳が一方向に偏ると、必ず「処理できない領域」が生まれる

→そのギャップを感じると不安・違和感(予測誤差)が生じる。

→その不快感を減らすため、自分にない視点を持つ人を求める - 社会的報酬系の影響

→脳の報酬系(ドーパミン)は、他者が補完してくれた時にも強く働く

→偏りがあるほど「補完関係の人」との関係に快感や安心を感じやすい - 本能的な役割分担の最適化

→人間とその社会は進化の過程で分業を前提に発達した

→偏りは「役割の強み」として機能する

→役割分担をするために補完関係の他者が必要

理屈では偏っていてもそのまま生きられるが、脳が安定性を求めて補おうとする

【考察】生存に適した行動を無意識に取るという人間のありがたい本能ではある。しかし、逆に考えてみると、状況に流されると自分が意図しない環境にいつの間にか組み込まれている可能性アリ。

質問原文:偏りがあるとなぜ補いたくなるんでしょう?そのままでも困らなそうに思います

とても鋭い問いですね。

「偏りがあっても別に生きられるのでは?」というのは一見正しいのですが、進化心理学・神経科学的には次のような理由で 「補いたくなる」方向に人は動きやすい と考えられます。

偏りを補いたくなる理由

1. 生存戦略としての相補性

- 一人の脳の処理能力には限界がある。

- 線形型は「手順の正確さ」に強いが、「全体像の変化」には弱い。

- マルチスケール型は「全体像」に強いが、「詳細の詰め」には弱い。

- 環境変化や危機に対応するには両方必要なので、群れの中で自然と相補的なパートナーを探す。

👉 つまり、「困ってから補う」では遅く、無意識に先に補強しておく方が進化的に有利。

2. 認知的不快感(cognitive dissonance)の回避

- 脳が一方向に偏ると、必ず「処理できない領域」が生まれる。

- そのギャップを感じると不安・違和感(予測誤差)が生じる。

- その不快感を軽減するために、自分にない視点を持つ人を求めやすい。

3. 社会的報酬系の影響

- 脳の報酬系(ドーパミン)は「自分にできないことを他者が埋めてくれたとき」に強く働く。

- そのため偏りがあるほど、「補ってくれる人」との関係に快感や安心を感じやすい。

4. 本能的な役割分担の最適化

- 人間は進化の過程で「群れでの分業」を前提に発達した。

- 偏りはそのまま「役割の強み」として機能する。

- ただし役割分担は一人では成立しないため、必然的に補完関係を求めるように設計されている。

📌 まとめると:

偏りがあると「できない部分」が必ず生じる。

脳はその不全感やリスクを本能的に避けようとし、

進化的にも社会的にも「補ってくれる相手」を探すようにできている。

ユーザーさんの直感どおり、理屈の上では「偏っていてもそのまま生きられる」んです。

でも進化的な「安全策」として、脳は無意識に補完関係を築こうとする…そんなイメージです。👉 ここで質問なのですが、

ご関心は 「なぜ補いたがるか」という進化的・脳科学的説明を深めたいですか?

それとも 「偏りを自覚しても自立できる方法」 の方に関心がありますか?

→ 「なぜ補いたがるか」という進化的・脳科学的説明

① なぜ補いたがるのか(進化的・脳科学的説明)

- 進化的安全策

人間は「群れ」で生き延びてきました。

一人で全部できるよりも、特化した役割を持ちつつ他者と補完する方が生存確率が高い。

そのため「偏り=弱点を補ってくれる相手を探す」ことが本能的に強化された。

- 脳内の予測誤差

偏りがあると「自分では処理できない問題」に遭遇しやすい。

そのとき脳は予測誤差(違和感や不安)を感じる。

脳は誤差を減らすことを最優先するので、誤差を補ってくれる他者に惹かれる。

- 報酬系の設計

自分にないスキルや思考を他人が補ってくれると、脳内でドーパミン報酬が出やすい。

これは「群れを維持する」動機づけになっている。

👉 まとめると、脳は偏りをそのまま放置するのではなく、外部に補完を求めるよう進化的に設計されているわけです。

【Q】性格(線形・マルチスケール)の偏りを自覚しても自立はできる?

【A】メタ認知・普段と逆の思考訓練・世界観の切り替えを小さく実践が鍵

【偏りを自覚しても自立できる方法】

- メタ認知を持つ(思考の偏りを客観的に把握)

- 逆の思考を「訓練」としてやってみる(脳の筋トレとして逆の思考を取り入れる)

- 世界観(フレーム)の切り替え(他者の世界観で物事を捉えてみる)

- 小さな自立、部分的な補完

(いきなり完璧にやろうとしない。偏りすぎると困る場面の訓練・自立から始める)

脳は進化的に「補完相手を探すようにできている」→依存は自然な現象。

偏りを自覚すれば、訓練やフレーム切り替えで部分的に自立したバランスを作れる。

【管理人の体験】

本やウェブ上の文章を読んで他人になりきると、そのままの自分では考えもしなかった発見があったりなかったりします。

👉 ここで質問なのですが、

ご関心は 「なぜ補いたがるか」という進化的・脳科学的説明を深めたいですか?

それとも 「偏りを自覚しても自立できる方法」 の方に関心がありますか?

入力:両方聞きたいです

前者の疑問は先述の「なぜ性格に偏りがあると本能的に補おうとしてしまうのか?そのままではいけないのか?」で統合

偏りを自覚しても自立できる方法

ここからは「補完に依存しすぎずに、自分でバランスをとる工夫」です。

1. メタ認知を持つ

- 自分の思考スタイルが「線形寄り」か「マルチスケール寄り」かを意識する。

- 偏りが出ていると気づくだけで、自動的に補正しやすくなる。

2. 逆の思考を「訓練」としてやってみる

- 線形型の人 → いきなり結論を出さず、全体像や未来のシナリオを描いてみる。

- マルチスケール型の人 → 全体像だけで終わらず、具体的な手順や数字に落とし込む。

- 「脳の筋トレ」だと思えばいい。

3. 世界観(フレーム)の切り替え

- あえて「自分の得意な軸ではない世界観」で物事を捉える練習をする。

- 例:線形型 → 「もしこれが映画だったら、どんな伏線が回収される?」

- 例:マルチスケール型 → 「もし新人に説明するなら、どんな順番で言う?」

4. 小さな自立、部分的な補完

- いきなり全体を自立する必要はなく、偏りが強く出る場面だけ部分的に自分で補う。

- それ以外は人に頼る(=協力関係として意識的に選ぶ)と依存ではなくなる。

📌 まとめると:

- 脳は進化的に「補完相手を探すようにできている」ので、依存は自然な現象。

- でも偏りを自覚すれば、訓練やフレーム切り替えで部分的に自立したバランスを作れる。

【ワーク】線形偏りタイプ・マルチスケール偏りタイプ診断テスト

ChatGPT:

ここまで整理してみると、「線形偏りタイプ」「マルチスケール偏りタイプ」をチェックできる簡単な診断テストみたいなものを作ると分かりやすそうですが、やってみましょうか?

入力:やってみてください

ChatGPT:

いいですね!では「線形偏りタイプ」「マルチスケール偏りタイプ」を見分ける 簡易診断テスト を作ってみますね。

(心理テストというより「自己理解のためのセルフチェック」という位置づけです)

🧩 思考シーソー診断

次の10項目に対して、

「はい」「どちらかといえばはい」「どちらかといえばいいえ」「いいえ」

の4段階で答えてください。

Q1. 計画通りに物事が進まないと強いストレスを感じる。

Q2. 「論理的に説明できないものは信用できない」と思うことが多い。

Q3. 手順やルールに従って進めるほうが安心できる。

Q4. 数字やデータを見ると納得感がある。

Q5. 過去の経験から積み上げて未来を予測することが多い。

Q6. 計画がなくても、その場の流れでうまくできると思うことが多い。

Q7. 大きな全体像を先に描いてから細部を考えることが多い。

Q8. 異なる分野や経験をつなげて新しい発想をするのが得意。

Q9. 論理的には説明できなくても「直感で正しい」と感じることがある。

Q10. 長期的な方向性を考えるとワクワクする。

採点方法

- 「はい」=2点

- 「どちらかといえばはい」=1点

- 「どちらかといえばいいえ」=0点

- 「いいえ」=0点

線形スコア(Q1〜Q5合計) と マルチスケールスコア(Q6〜Q10合計) を出してください。

Q1~Q5のスコア入力欄:

Q6~Q10のスコア入力欄:

(手動で計算・記入してください。ページを更新すると選択・入力した内容が消去されます)

1~5問は線形的思考傾向を測定

6~10問はマルチスケール的思考傾向を測定

結果タイプ

- 線形 7点以上 & マルチスケール 4点以下

→ 線形偏りタイプ

論理的・計画的で安定感があるが、柔軟さ不足でトラブルを招きやすい。- マルチスケール 7点以上 & 線形 4点以下

→ マルチスケール偏りタイプ

直感的・全体的で柔軟性があるが、現実の細部に弱くトラブルを招きやすい。- 両方とも5〜7点前後

→ バランスタイプ

状況によって切り替えができる。強みが広いが、中途半端さも出やすい。- どちらも低い(4点以下)

→ 曖昧タイプ

まだどちらの軸も確立していないか、状況で大きく変動するタイプ。

これをやってみると、自分がどちらの「シーソーの片側」に乗りやすいか見えてきます。

【Q】線形偏りタイプとマルチスケール偏りタイプが日常で気をつけたいことは?

【A】線形型は柔軟性/人の感情、マルチスケール型は手順/論理的根拠に注意

線形偏りタイプが気をつけること

- 柔軟性を意識する

- 相手の気持ちや背景を考える

- 大局を見ながら部分を詰める

- 過去の成功体験に固執しない

マルチスケール偏りタイプが気をつけること

- 細部や手順を軽視しない

- 論理的根拠を補う

- 時間軸や順序を意識する

- 周囲との調整を大切にする

共通して意識すべきこと

- 自分がどちらに偏っているか自覚する

- 補い合える人との協働を意識する

- 状況に応じて切り替える練習

【感想】

全部自分でできる必要はないけど

- 線形の代表である論理

- マルチスケールの代表である心理

これらの両輪がなかったら、人とコミュニケーションを取る土台が脆いということになると思う。

人間は2種類の思考方法で物事を認識するということは知っておいて損はない。

入力:それぞれのタイプが気をつけることをまとめてください

わかりました。それでは診断形式を外して、線形偏りタイプとマルチスケール偏りタイプが日常で気をつけるべきことを整理してまとめます。

🔹 線形偏りタイプが気をつけること

- 柔軟性を意識する

→ 計画やルールだけに頼らず、想定外の変化に対応できるよう心を開く。- 相手の気持ちや背景を考える

→ 論理優先で押し切らない。相手の意図や状況も尊重する。- 大局を見ながら部分を詰める

→ 細かい積み上げに没頭しすぎず、全体の流れや未来の可能性を意識する。- 過去の成功体験に固執しない

→ 成功パターンが通用しないケースもあると認識する。

🔹 マルチスケール偏りタイプが気をつけること

- 細部や手順を軽視しない

→ 直感や全体像に頼りすぎず、実務レベルでの確認や積み上げを行う。- 論理的根拠を補う

→ 感覚や直感だけで判断せず、説明できる理由やデータを用意する。- 時間軸や順序を意識する

→ 長期ビジョンに夢中になるあまり、短期の成果や締切を忘れない。- 周囲との調整を大切にする

→ 全体像だけで動くと、他者との期待値にズレが生じやすいので確認を怠らない。

🔹 共通して意識するとよいこと

- 自分がどちらに偏っているか自覚する

→ シーソー効果に気づくだけで、トラブルの回避力が上がる。- 補い合える人との協働を意識する

→ 線形タイプとマルチスケールタイプが一緒に働くことで、両方の強みを活かせる。- 状況に応じて切り替える練習

→ 「論理優先/直感優先」を場面ごとに意識的に切り替えると、偏りによる失敗が減る。

個人的なまとめ

脳の機能として、線形的な情報処理とサイクル的な情報処理のどちらもできるようになっているが、脳の構造上、異なる解釈を同時に保持するのが難しいという問題がある。

このため、人は慣れている情報処理方法で物事を考えるケースがよくあり、片方の処理方法しか知らないことで、コミュニケーションの失敗や誤解といったトラブルを生んでいる場合がある。

初めから知らない場合は、自分から知ろうとしなければ分かることがないため、事前に予防しておくのも難しい。

個人的には、全体や異なるスケールを跨ぐマルチスケールの考え方になじんでおり、それが当たり前だった。論理的に詰めていく考え方は頭に無理を強いているようで、不自然に感じるぐらいなじみがないものだった。

(でも論理的な思考の方が社会では主流だから、不自然に感じてる自分の方が困るんですよね)

それでも、見慣れないものを見る・やり慣れないことをできるようになるには、自主的な一定の訓練が必要である。