下記の記事は、本記事が属する「格差の構造」シリーズの案内板です。シリーズの趣旨や各個別記事の位置づけを把握できるため、初見の場合はぜひご一読ください。

質問をした理由と得たかったこと

- 量子論が生活に浸透してくる時期を知りたかった

- 今の時代の世界観や常識、価値観は今の科学が土台になってるけど、量子論が土台になった時の世界観や価値観、人間の考えがどう変化するのかについて知りたかった

- 人間が、旧来の科学知識から量子論ベースの新しい科学知識を受け入れるまでどれくらいの年数がかかるのか知りたかった

- 量子論が常識化するまでに、日常生活が徐々にどう変化していくか知りたかった

- 現在分かっている範囲の科学知識をベースにした常識が、未来でどれくらい無意味になるか知りたかった

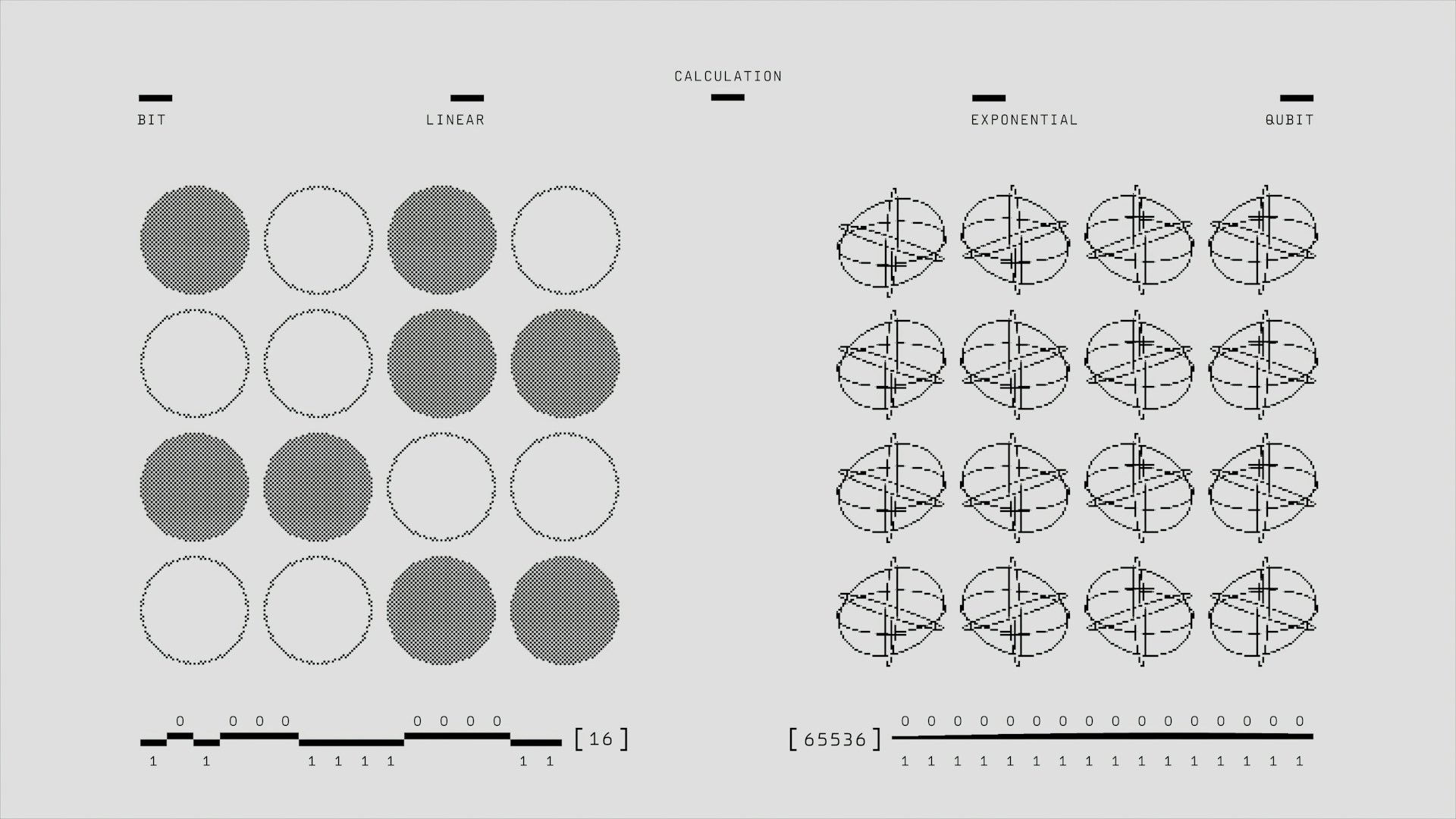

【Q】量子論が常識化するまでにどんなシナリオが考えられるか?

【A】日常に浸透→学校教育の刷新→旧世界の崩壊→量子的世界観の常識化という流れ

- シナリオ1:量子技術が日常生活に入り込むことで、量子論が「便利な現実知」として意識される。

例:量子センサーが医療・交通で常用されるなど - シナリオ2:教育体系の刷新で子どもが初めから量子論的世界観を前提に育つ

→現在の教育は「古典力学→相対論・量子論」という歴史順だが、将来は「量子論を前提にして古典力学を近似解として教える」スタイルに変わる可能性

→ニュートン力学が“常識”化した18〜19世紀 と同じプロセスの再現。 - シナリオ3:科学を超えて哲学・芸術・宗教的メタファーとして量子論が広まる。

→神話や宗教が世界の基本理解を提供したように、量子論が文化的言語になる可能性 - シナリオ4:社会的危機や転換点

→AIやシミュレーション理論が「古典的因果律」では説明できない現象を社会の中心問題に押し上げる

→危機が「古い世界観」を崩壊させ、量子論的な見方を常識化させる。

歴史哲学的には「世界は確率的で観測によって確定する」 という柔軟なリアリズム。

→量子論が常識化するのは 技術+教育+文化的言語化+社会的要請 がそろったとき

質問:量子論が当たり前の知識として認知されるようになるとしたらどのようなシナリオが考えられますか?

いい問いですね 👍

量子論は今でも科学技術の根幹にあるのに、日常感覚としてはほとんど「実感」されていません。

歴史を「らせん的発展」の視点で見ると、量子論が 日常的な常識 として浸透するには大きな「社会的・文化的シナリオ」が必要になります。

量子論が「当たり前の知識」になるシナリオ

シナリオ1:技術を通じた浸透

- 量子技術が日常生活に入り込む ことで、量子論が「便利な現実知」として意識される。

- 例:

- 量子コンピュータがスマホ並みに普及

- 量子暗号通信が標準化

- 量子センサーが医療・交通で常用される

- 人々が「これが量子の仕組みで動いている」と理解するようになれば、ニュートン力学が高校で常識になったのと同じ経路で「量子論=当たり前」になる。

👉 科学教育+日常利用 の二段階で浸透。

シナリオ2:教育体系の刷新

- 現在の教育は「古典力学 → 相対論・量子論」という歴史順。

- 将来は「量子論を前提にして古典力学を近似解として教える」スタイルに変わる可能性がある。

- たとえば:

- 小学校で「粒子は同時に波でもある」と図式的に学ぶ

- 中学で「確率的な世界観」が常識として扱われる

- これは ニュートン力学が“常識”化した18〜19世紀 と同じプロセスの再現。

👉 「子どもが最初から量子的世界観を前提に育つ」シナリオ。

シナリオ3:世界観・文化への浸透

- 科学を超えて 哲学・芸術・宗教的メタファー として量子論が広まる。

- 例:

- 「人間関係も重ね合わせで成り立っている」

- 「選択は確率で分岐するが、観測によって確定する」

- 神話や宗教が世界の基本理解を提供したように、量子論が 文化的言語 になる可能性がある。

- 現在でも「量子ヒーリング」「量子意識」など疑似科学的な流行がありますが、より精緻で哲学的な枠組みに発展すれば「一般的世界観」に昇格する可能性もある。

👉 量子論が現代の“新しい神話” になるシナリオ。

シナリオ4:社会的危機や転換点

- 大きな危機や社会変化が「新しい世界観」を要請することがある。

- 例:

- 気候変動や環境危機が「確率的・非決定論的な視点」の普及を促す

- AIやシミュレーション理論が「古典的因果律」では説明できない現象を社会の中心問題に押し上げる

- そのとき「量子論的世界観」が人類全体の「共通言語」として採用されるかもしれない。

👉 危機が「古い世界観」を崩壊させ、量子論的な見方を常識化させる。

まとめ

量子論が「当たり前の知識」として認知されるシナリオには:

- 技術を通じて浸透する(量子機器が日常化)

- 教育体系の再編(量子的世界観が最初から教えられる)

- 文化・哲学的浸透(量子論が新しい神話や日常語彙になる)

- 社会的危機による転換(古典的世界観が崩壊し、量子論的説明が不可欠になる)

✅ 歴史哲学的に見ると、これは「宗教的世界観が科学に置き換わった流れ」と同型です。

つまり、量子論が常識化するのは 技術+教育+文化的言語化+社会的要請 が揃ったとき。

【Q】量子論が常識化したときの人間の意識・文化の変化は?

【A】科学による確定的な世界観→確率的観測という量子的な世界観を中心に社会が回る

量子論が常識化したときの意識・文化の変化

- 「客観的に存在する世界」→「世界は確率的で観測によって確定する」という世界観への変化

- 「自由意志」の理解の更新

(「因果の鎖の中での自由」→「確率的揺らぎの中での主体的選択」と見なされる)

芸術・宗教・哲学への影響

- 芸術 → マルチバース的な表現、重ね合わせをテーマにした作品

- 宗教・哲学 → 「神の摂理」ではなく「観測と可能性の網」が存在論の基盤に

- 精神文化→「量子論的マインドフルネス」「不確定性の受容」が瞑想や心理療法の中心に

社会制度・経済の変化

- 経済モデル:確率的シナリオ・分岐の管理(古典的予測から確率的マネジメントへ)

- 政治:一元的イデオロギーよりも「多様な可能性の共存」を重視

- 科学技術:量子社会インフラ(通信・計算・医療)が人々の生活を裏付ける

「確定性」ではなく「可能性の操作」が社会の基本概念 になる。

ChatGPT:

ここで伺いたいのですが、あなたが気になるのは

「量子論が常識化したとき、人々の日常意識や文化はどう変わるのか」

「量子論が常識化する時間スパン(いつ頃か)」

どちらの方を深掘りしたいですか?

入力:両方知りたいので順番に書いてください

了解しました!

ではまず 人々の意識や文化がどう変わるか、次に 時間スパン(いつ頃か) を順番に整理しますね。

① 量子論が常識化したときの意識・文化の変化

1. 世界観の変化

- 「世界は客観的に一つの形で存在している」という古典的リアリズムから、

「世界は確率的で観測によって確定する」 という柔軟なリアリズムへ。- 日常の言語や比喩も変わる。

- 例:

- 「決めつけるな、まだ重ね合わせの状態かもしれない」

- 「その選択は波が収束しただけだ」

👉 曖昧さや可能性を受け入れる文化 になる。

2. 人間観・倫理観の変化

- 「自由意志」の理解が更新される。

- これまでは「因果の鎖の中での自由」だったが、

- 将来は「確率的揺らぎの中での主体的選択」と見なされる。

- 倫理的にも「不確定性を前提にした共存」が重要視される。

- 例:多様性の受容、分岐する可能性を尊重する考え方。

👉 個人と社会の「選択の自由」が、より深く哲学的に支えられる。

3. 芸術・宗教・哲学への影響

- 芸術 → マルチバース的な表現、重ね合わせをテーマにした文学や映像。

- 宗教・哲学 → 「神の摂理」ではなく「観測と可能性の網」が存在論の基盤になる。

- 精神文化 → 「量子論的マインドフルネス」「不確定性の受容」が瞑想や心理療法の中心に。

👉 「量子論が新しい神話・形而上学」として文化を支える。

4. 社会制度・経済の変化

- 経済モデル:確率的シナリオ・分岐の管理(古典的予測から確率的マネジメントへ)。

- 政治:一元的イデオロギーよりも「多様な可能性の共存」を重視。

- 科学技術:量子社会インフラ(通信・計算・医療)が人々の生活を裏付ける。

👉 「確定性」ではなく「可能性の操作」が社会の基本概念 になる。

【Q】量子論が常識化するまでにかかる期間は?

【A】歴史のパターンで考えると約150~200年程度(一般常識化は2100年頃)

歴史哲学的な視点を借りて、ニュートン力学が常識化されるまでの期間をモデルに考えると分かりやすい。

ニュートン「自然哲学の数学的諸原理」(1687)出版から → 産業革命(18世紀末〜19世紀)を経て、一般市民にまで「ニュートン力学」の常識が浸透するようになったのは約150〜200年後

同じような時間スケールで見た場合、

量子論(1920年代誕生) → 市民レベルでの一般常識化は 2100年頃(今から約70〜80年後) が目安と考えられる。

ChatGPTが予測する年代ごとの社会的な変化については以下の回答を参照。

② 量子論が常識化する時間スパン

これは歴史哲学的に、ニュートン力学の常識化 をモデルに考えると見通しやすいです。

ニュートン(1687)から → 産業革命(18世紀末〜19世紀)を経て

→ 一般市民が「力学の常識」を持つようになったのは 約150〜200年後。同じスケールで見ると、

量子論(1920年代誕生) → 一般常識化は 2100年頃(今から約70〜80年後) が目安。

フェーズ予測

- 2030年代:量子技術が実用化(通信・金融・医療)。まだ「専門家の知識」。

- 2050年代:教育に本格導入。子どもが「量子世界観」を自然に学ぶ世代が育つ。

- 2080年代:社会制度・文化に反映。「確率と可能性の哲学」が社会常識に。

- 2100年前後:量子論的世界観が宗教・哲学のように「人類の基本常識」になる。

👉 短期的には技術のレベル、中期的には教育、長期的には文化・意識の転換 という段階を踏む。

まとめ

意識・文化の変化

- 不確定性の受容

- 自由意志の再定義

- 芸術・宗教・哲学の刷新

- 社会制度の「確率的可能性マネジメント化」

時間スパン

- 技術的常識:2030〜2050年代

- 教育的常識:2050〜2080年代

- 文化的常識:2100年前後

もしここからさらに深めるとしたら、

👉「量子論的常識」が浸透した社会では 人間関係・愛・死の捉え方 がどう変わるか

👉「量子論的世界観」と既存の宗教(仏教やキリスト教など)がどう交わるかこのあたりを展開すると面白いですよ。

どちらを先に見たいですか?

【Q】量子論が常識化する時間スパンの根拠について

【A】ダーウィンの進化論など歴史的な大理論の常識化に要する期間は大体50~100年

歴史的な大理論が常識化する平均的なスパン(50〜100年)を根拠にして説明している

歴史的に科学理論が常識化するまでに要した期間

- ニュートン力学が教育制度を通して常識になるまでに約100年かかった

- ダーウィンの進化論が一般常識として広まるまでに50~100年かかった

- 相対性理論が日常生活の常識と化するまで20世紀後半~21世紀かかった

いずれもエリート層や専門家層では、発表後すぐ~十数年程度で常識になる

量子論は直観との乖離が大きいため、「下限よりも上限寄り(100年オーバー)」になるというのがChatGPTの予測

質問:量子論が常識化する時間スパンはどういう根拠で説明しましたか?

いい質問ですね。先ほど私が「量子論の常識化には数十年〜100年単位の時間がかかる」といったニュアンスを述べたとすれば、それは以下のような根拠を前提にしています。

1. 歴史的な科学理論の常識化スパン

- ニュートン力学(17世紀後半〜18世紀)

発表後すぐにエリート層に受け入れられ、教育制度を通して「常識」になるまでに約100年。- ダーウィンの進化論(1859年)

学問的議論は数十年で広がったが、教育や一般常識に組み込まれるまでには50〜100年。- 相対性理論(1905〜1915年)

科学界での受容は数十年。日常生活に「常識」として組み込まれるのは宇宙論やGPS技術の普及を経て、20世紀後半〜21世紀。👉 このように「学問の発表 → 専門家層の受容 → 教育制度への反映 → 一般常識化」までのラグは50〜100年単位であることが多い。

2. 量子論の特殊性

- 発見時期:1900年(プランク)、1920〜30年代に理論的基盤が完成。

- 専門家受容:物理学界では1930年代に定着。

- 応用技術:半導体、レーザー、MRIなどで生活に浸透。

- 常識化の壁:直感に反する(粒子と波の二重性、観測問題)。数式なしで説明しづらい。

👉 相対性理論よりも「日常的な直観」との乖離が大きいため、常識化の速度は遅い。

3. 予測の論理

- 「常識化」とは教育・文化・言語レベルに組み込まれること。

- 量子論はすでに技術に浸透しているが、一般人の思考の土台(常識)になるにはさらに時間が必要。

- 教育カリキュラムや比喩的な言語表現を通じて、21世紀後半〜22世紀にかけて「当たり前の枠組み」になっていくと考えられる。

つまり私は、歴史的な大理論が常識化する平均的なスパン(50〜100年)を根拠にして説明していました。ただし、量子論は直観との乖離が大きいので「下限よりも上限寄り(100年オーバー)」になると見ています。

ご質問ですが、

👉 この「常識化の速度」を「教育制度の変化」基準で整理したほうがよいですか?

それとも「日常言語や文化表現への浸透」基準で整理したほうがイメージに合いますか?

個人的まとめ

- 今を生きる我々には2100年のことは関係ないけど、ChatGPTの予測通りなら2050年あたりに子どもを育てる人は難しそう

(ChatGPTの予想では2050年頃から教育に量子論が本格導入される頃) - 子どもは量子の世界観なのに、親世代は古典的なニュートン力学的な世界観だったら話が噛み合わなそう

- ChatGPT的には量子論的な世界観が社会常識に反映されるのが2080年頃

→(予測通りなら)2030年に0歳の子どもは、50歳頃に社会常識が変わってややこしいみたいな話になりそう - 今ですらデジタルデバイドみたいな言葉があるのに、2030年代には量子技術が実用化され始めるとしたら、人間が慣れていく速度よりも技術の変化の方が多分もっと早い

- 管理人はデジタルが好きだから、楽しみな変化ではある